Tal vez sea cierto su verso: “No se debería abandonar una casa: se llena de fantasmas”. Pero allí estábamos arrobados escuchando a Rafael. Su decir lento, como musical, inevitablemente argentino. Ay, sólo un gran poeta de La Plata, sí señor, puede permitirse en medio de su recital poético decir: “Sepan que mi otra gran pasión es mi equipo el Estudiantes de La Plata”. Sonreímos todos y añadió: “Que sepan que mi equipo ha sido campeón del mundo en 1968 contra el Manchester United”.

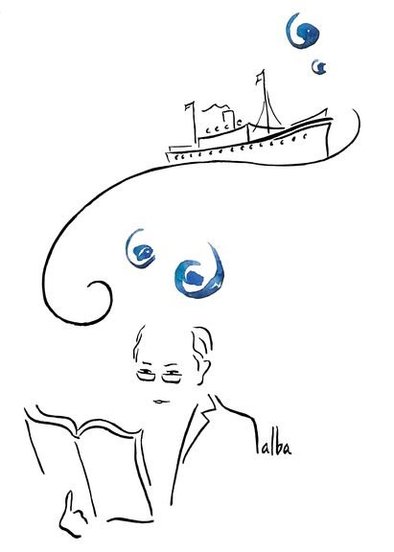

Rafael, descendiente de estos lares, vino a la búsqueda de sus señas de identidad en el pueblo de Rande. Recitó como una plegaria y sentí un sortilegio: me vi dentro, en el gran barco, 1870, rodeado de aquellos hombres curtidos que se asentaron en las bodegas pensativos, tal vez tristes. Partían hacia Buenos Aires. Créeme, vi entre ellos al mismo hombre que vio el poeta con la rueda de afilar por la calle de La Florida.

Tiempos de hambre. Siempre parten los mejores. Mientras recita, seres espectrales me rodean en la bodega del barco. Son soñadores y valientes. Quién les habrá dicho que allá en otro continente lejano, caminas y dices por ejemplo “manzana”, y la manzana aparece en tu mano. Dices “mujer” y brazos húmedos rodean tu cuello.

Vi un viajero pálido, parecía haber desertado de la Santa Compaña. Allá al fondo, un hombre tocaba la gaita. Se acercó el abuelo de Rafael, con su voz de capitán le ordenó: “Cállate que nos haces llorar”.

Contemplé a los que los dioses protegían. A los que acompañaba el mal fario. Observé a algunos, pocos: les crecería el dinero en las manos. Regresarían a la aldea con coches aparatosos, traje colonial y altivos. Vi a un tipo que iba a ser estrella de fútbol. También a individuos recios: “Mi patria serán tus brazos, Argentina”.

La magia no se iba. Supe de un hombre que reposaría en una tumba sin nombre. Contemplé al pelotón de los que se enriquecieron, de los que mendigaron y a uno lleno de morriña que se apostó la vida a la ruleta rusa en un tugurio de Rosario. Vi a un tipo que se hizo predicador. Escuché al abuelo de Rafael decir que no temía: “Conozco las señales, donde el río se volverá peligroso, conozco los atajos de los puentes”.

Intermitentemente me emocioné al escuchar los versos del poeta: “Ahora soy yo quien no tiene consuelo”. Hubo momentos en que me estremecí. Toda la emigración estaba en aquel verso: “Es como ver lágrimas./ Algo que acaba de caer,/ pero penetra muy hondo, y allí se queda”.

Sacudí la cabeza, huyeron los espectros, recitaba Rafael Felipe Oteriño: el poeta laureado de La Plata. Vino a la búsqueda de la fuente donde su abuela llenaba su cántaro. Ay, y de la casa que había construido su abuelo, la misma que él volvió a edificar en tierras argentinas.

El destino lo acercó a Maribel, que le dijo: “¿Dónde perdiste la ‘i’ de Outeiriño?” Y le llamó “primo”. Le ayudó a encontrar en Rande los restos y “los muros que hoy se cubren de un musgo espeso”. “Es como ver lágrimas”, dijo el poeta.

No son pocos los que vuelven sólo para ver dónde nacieron los suyos. Recitaba Rafael: “En estas paredes hubo nieve./ Estas ventanas guardaron sus cuerpos más de un invierno./ Esta puerta se abrió a mi paso antes de que naciera./ Esta casa fue mi casa”.

Inevitablemente hablamos de Borges, al que ambos amamos. No me atreví a reñirle: “Como en el maestro, no veo en tus versos huellas de poetas españoles. Están Elliot, Rimbaud, y los ingleses”. Probablemente él se reiría cómplice: “¿Sabes?, Borges solía decir que Lorca era un andaluz profesional”.

(Cuando se iba le pregunté quién había marcado aquel gol en que La Plata, su ciudad, fue la más feliz del mundo. Me respondió bajo, muy bajo, como viéndolo una vez más: “Fue ‘la Bruja Verón”.