He vuelto a Roma, la ciudad selfieterna. En la Fontana di Trevi el rumor de la multitud rivaliza con el borboteo de la fuente. Para evitar la masa, el panetone humano, hay que visitarla al amanecer o alojarse en un pequeño hotel de enfrente. A cambio de no dormir plácidamente, disfrutará de la Fontana en soledad, y también podrá, para reponerse del stendhalazo, asomarse al abismo turístico que barroquiza su contorno con excesos diversos. Aquí la igualdad entre hombres y mujeres es un deseo que no se cumple por más monedas que se lancen: ellas sonríen, se retuercen como fusillis, fatigan su melena hacia un lado y hacia otro, mientras resignados machos retratistas intentan inmortalizarlas como si fueran los verdaderos monumentos. Hoy Anita Ekberg tendría que tirarse de los pelos con alguna de estas muchachas para bañarse en la Fontana.

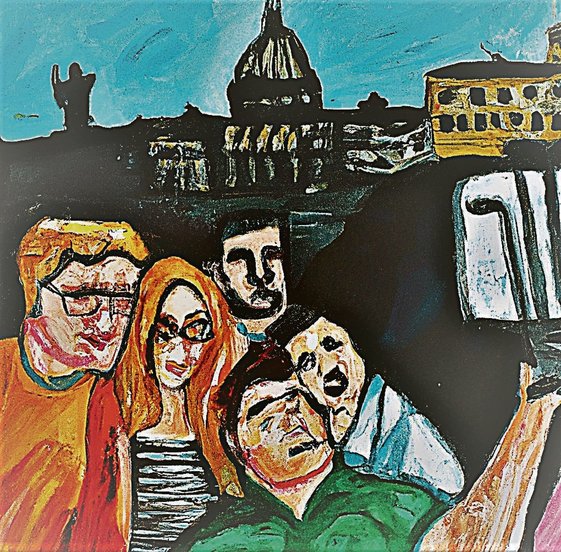

Camba sostenía que, desde Rafael, todos en Roma han posado un poco; pero ahora el arte, como el mundo, parece un mero photocall. En la iglesia de San Luis de los franceses, donde las pinturas de Caravaggio se iluminan previo pago, el personal aguarda en penumbra a que alguien eche la moneda para correr hacia la luz, como la Carol Anne de Poltergeist, y retratarse delante del cuadro. ¡Manda Caravaggio! Antes la foto venía tras la observación; ahora primero va la instantánea y después la admiración del resultado en el móvil, pues la finalidad hoy no es viajar, sino contar que se viaja, igual que no importa leer, sino contar que se lee. El problema no es el turismo, sino el turrismo, la brasa de la pose, el botellón de vanidades, como si cualquier tiempo posado fuera mejor.

No desluce un paisaje el viajero espectador sino el turista protagonista que, en lugar de ofrecerle al mundo su mirada, se limita a darle la espalda. Mientras la vida o la belleza tratan de explicarse, se envía a sí mismo notitas de amor cual estudiante distraído. No molesta un teatro lleno concentrado en un texto de Delibes, sino ese desacomodador que es el móvil. No agobia un estadio abarrotado absorto en las virguerías del artista, incordian los teléfonos aupados sobre las cabezas como grupis. Una Fontana acordonada por decenas de espaldas en muda contemplación engrandecería el espectáculo, como los fieles que en Semana Santa procesionan en silencio.

Conscientes de que cuanta más masa peor se pasa, cada vez más atracciones ofertan entradas personalizadas, como si la masa, igual que el infierno, fueran los otros. Al negocio del turismo se añade el negocio de esquivar al turista, con vivencias falsamente paraturísticas, engañosamente íntimas. En los Museos Vaticanos, una hora antes de abrir al público, hay tantas “visitas exclusivas” que se acaban juntando doscientas personas, y otros tantos móviles, más los guías con banderín, que avanzan con pasitos de majorette. Puede uno gozar de esa “experiencia única” que es acompañarse de individuos que amenazan con el florete de su palito selfi y se fotografían hasta con los extintores. Al término, se sirve un desayuno de huevos revueltos con salchichas de antes de Cristo.

Opinaba Goethe que hasta el ser más vulgar se convertía en alguien en Roma, porque, como mínimo, adquiría una visión no vulgar de la vida. Pero, para lograr ver, primero habría que transformar el ocio distraído de nuestros días en ocio atento.