Somos más dados a recordar en este Ourense de Ayer, a personajes de “alta popularidad” habitualmente masculinos, que han sido famosos o al menos célebres, por circunstancias de vivencias peculiares en el discurrir ciudadano, omitiendo aquellos que sin tanta celebridad también merecen ser rememorados, en este caso por sus pícaras cualidades, cuando estas también dejaron señal en la historia urbana aportando anécdotas y vivencias, que al fin y al cabo cuentan, para hacernos eco de la picaresca de aquellos tiempos. Hoy os narro estas para contribuir con su “revivencia” a que puedan ser leídas como simpáticos flashes, del anecdotario de los moradores del Ourense de principios de los 50.

En torno a la plazuela de San Marcial, en el barrio antiguo, estuvieron ubicados dos personajillos (expresado con el mayor respeto) que, sobre todo en meses lectivos se hacían más populares en la zona. Uno era el Meguiñas, que padecía de sabañones, por lo que andaba con guantes de lana hasta en verano, y era amigo íntimo del “mosto”, que siempre tenía en una jarra tapada con un trapo para que no le entrara el polvo de serrín en su pequeño taller de carpintería. De él como “enxebre” ourensano tengo anotadas varias historietas que os contaré otro día. Y el otro, la señora Felipa, que vendía baratijas en el oscuro portal de su vivienda a la rapazada del barrio. Hoy os dejo unas anécdotas de la tía Felipa.

Esta era una mujer muy menudita, entrada en años, que vivía sola en un chiscón donde también tenía una tienducha de canicas, regaliz, peonzas de madera, cromos del Guerrero, cigarros sueltos, petardos y poco más. Era muy huraña y desconfiada. Estaba de vuelta de tantas chacotas que, por ser así, le gastaban los crueles rapaces que tenían su estadía habitual en torno a la mencionada plaza.

Un día, unos cuantos chavales del cercano colegio Sueiro -Moreiras, Agapito, Honorato y un servidor- encontramos en la plaza de la Imprenta una moneda de un duro (cinco pesetas) falsa (monedas que se acuñaban clandestinas en el año 1938 en Andalucía). Y ante el dilema de darle curso legal, se nos ocurrió comprar algo con ella. Se decidió entonces ir a “la Felipa” a gastarla en cuatro cigarros que costaban una peseta, y así podríamos repartir el sobrante; encima nos fumábamos a escondidas un pito cada uno. El negocio era concreto y no parecía arriesgado; la operación, redonda.

La Felipa abrió la puerta del chiscón, que siempre tenía entornada porque decía que le entraban gatos hambrientos, y entramos titubeantes a comprar el tabaco, al tiempo que le colocábamos el duro encima del pequeño mostrador donde no había mucha luz porque ella era muy ahorrativa; cogió la moneda y nos dijo que esperásemos que iba a por los cigarrillos, ya que no pudiendo vendérselos a chavales los tenía escondidos en la trastienda.

Para dentro se fue, y al comprobar la elocuente falsedad de la moneda, hizo un envoltorio con papel de periódico y salió de nuevo a la tienda “Gardadeos ven… que non vo-los vexan”, nos dijo, y acercándose a la puerta de salida cogió la tranca de madera que tenía detrás, y la emprendió a golpes con los cuatro, que nos estorbábamos mutuamente para poder salir y escapar hacia la plaza. A Agapito, que fue quien hace algún tiempo me recordaba la anécdota, casi le arranca una oreja del palo que le dio, por la que sangraba como un cordero degollado. Encima, del pretendido timo que no salió bien del todo se enteró don Alfonso Álvarez, el director del Sueiro, que ante el “comportamiento incívico” de los “modélicos alumnos” era un tío muy riguroso, y no fue nada benevolente. Nos paseó como mal ejemplo todas las clases.

Con lo dicho, la entrañable señora Felipa, con sus peculiaridades, perdió unos “potenciales clientes”; al menos allí no volvimos después del éxito obtenido, además de los comentarios jocosos de toda aquella panda que se movía en el por la calle de la Libertad y la plaza de San Marcial, Dos de Mayo, etc.

Otro día, acurrucada al pie de un chopo en la plaza, apareció una gallina, que por la pinta no debía de andar muy bien de salud. Tras comprobar que nadie la observaba, la tía Felipa levantó el negro mandil, la introdujo debajo y sin pensarlo más, la metió en casa, donde no tardo en cortarle el gañote para no delatar su presencia si al ave se le ocurría cacarear.

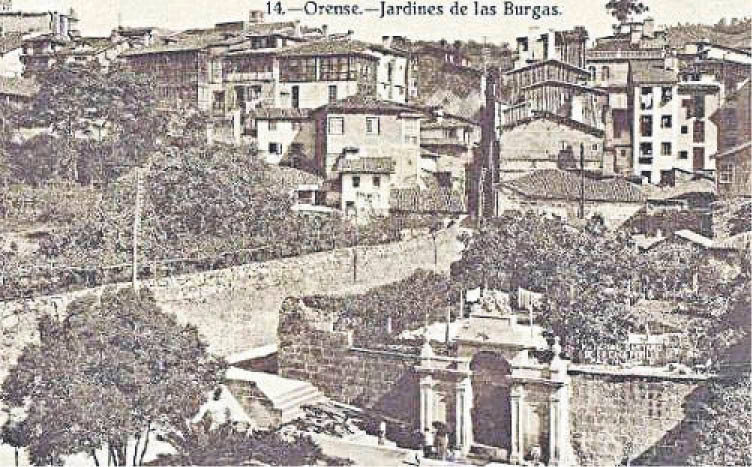

Resulta que para desplumarla con agua calentita y no tener que calentarla, esperó a medianoche y se fue con la ovípara a las Burgas. Eso estaba prohibido por Ordenanza Municipal expuesta en una nota al pie del manantial, cuyo texto decía que no se podía utilizar el agua “para menesteres de dudosa índole”. Parece que un sereno la vio y la reconoció pelando la gallina, y ella, al sentirse pillada, tan deprisa como era capaz de andar, escapó calle del Baño arriba hasta su casa, dejando en el sitio el arrancado plumaje del ave.

La mujer tardó diez días en abrir la tienducha, tras pasarlos en cama con una copiosa colitis (según contó luego un vecino) por el mal estado de la susodicha, y cuando abrió el negocio, un guardia municipal se le presentó en la puerta con una multa de 6 pesetas, por la infracción cometida en tan singular lugar. Lo que desconozco es si llegó a saberse quién era el dueño de la moribunda gallina.

No sé si estos episodios de la vetusta mujer tenían su moraleja, pero no estaban exentos de cierto gracejo. Aquellos tiempos se prestaban mucho a estas pícaras cosas. Y para ello no tenía influencia la edad de los picaros, como tampoco el sexo de quien practicaba la picardía.